愛用の自家用車で、短波放送が聞きたくなって製作した、短波放送コンバーターです。

心がけたところは、一切元々のAM/FMラジオには手を加えない事としました。

アンテナもそのままです。

自動車AMラジオ 短波コンバーター

元のアンテナを使用する為に感度不足も考えられた為にRF AMP一段を軽~く動かしています。

また、故障しずらい回路構成を考えて、一石式・発振・混合・増幅を行っています。

まことに単純ですが、叩いてもビクともしません。

また、通常ラジオと短波コンバーターへの切り替え方法なのですが、機械式・リレーは使わず、ダイオードによる切り替え式としています。

このようにして、自動車の連続振動に故障率・低下を狙っています。

たぶん、リレーでもほぼ同じなのでしょうが、気分の違いです。

ダイオードSWとしたことにより、多少ですがアンテナ・ロスが発生します。

コンバーター出力周波数の決め方は、手持ちのXTalの関係で決めています。

希望した、日本短波放送などのバンドは全て受信出来ています。

大陸からの巨大放送信号は、日中でも受信可能なので、その信号を調整に利用すれば、何かと便利です。

局発のXTalですが、少しぐらい周波数が違っていてもまったく問題なし、です。

何故なら、元のラジオの選曲ステップが、9KHzと固定されている為に少しずれながら受信をする事になりますので。

自動車のAMラジオのフィルター特性が甘い事が功を奏しています。

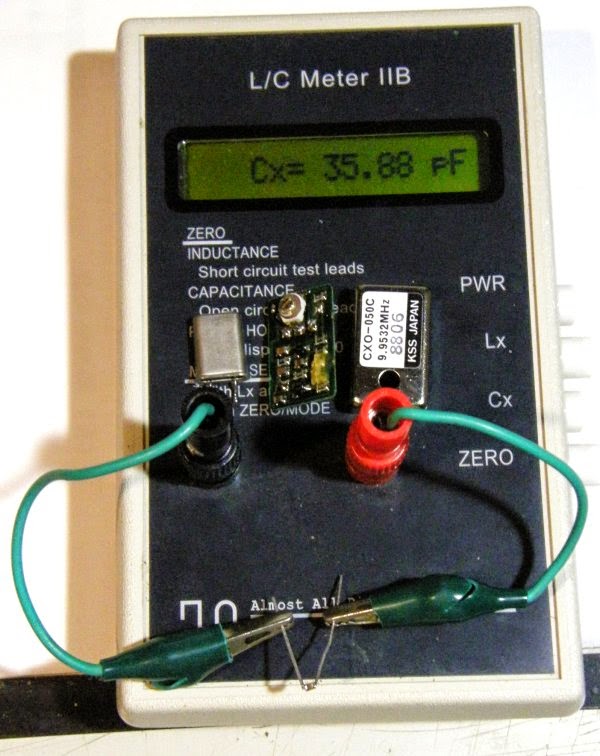

短波コンバーター回路 基板完成の様子

やはり、自動車で使用する為には安全性が大変重要です。

その為、通常は利用しない基板起こしから始めました。

単純回路なので、基板製作は簡単だと思います。

回路には、不要なパーツも載っていますが、使っていません。

また、回路のケースも導電性のモノではなく、プラスチック製を使っています。

短波コンバーター基板の裏側

たった一枚なので、手慣れた手書きにてエッチングしています。

まるで、絵を描くようにパターンを書ていますので、最適パターンとは言い難い、、、、。

完成した、この短波コンバーターの結線は、非常に簡単で、元のAM/FMラジオのアンテナ端子の間に、このユニットを挿入するだけです。

一番厄介だったのが、電源のユニットへの供給です。

エンジン・キーをONにした時に、+12Vが導電するようにしなければ常時、微小電流が流れてしまいます。

これが、一番、厄介でした。

昨今の自動車、改造するにはとても厄介な構成となっていました。

電源ショートに気を付けながら、恐る恐る、テスター片手に一つづつチェック!!!!

ようやく見つけた、エンジン・オン時+12Vの電線、嬉しい気分に浸りました。

今では、この短波コンバーター、民放放送局が入らない地域でも、スイッチ一つで短波放送が聞けて助かっています。

どこに行っても受信出来ていますので、運転のお供にちょうど良い感じです。

ちっょとした手製のお遊び道具でした。